观点与偏见1 - 道理的可用性及其使用方法

2014-04-26 18:19:33很多观点记录在笔记上之后就没管,结果发现过一段时间后,在没有具体事例的情况下,自己都不知道当时是如何得出相应结论的。 准备写两篇关于观点与偏见的日志,这是第一个。

偏见在维基百科的词条中写着是:The word prejudice refers to prejudgment, or forming an opinion before becoming aware of the relevant facts of a case. 意为在没完全理解相关事实的情况下对事物产生的观点。

- 被骗的白领 和 在旁边哈哈大笑的大妈

为什么有些骗局大爷大妈上不了当,而一般受过更高等教育的“白领”却被骗了?

因为大妈活了大半辈子,知道厚的衣服比薄的暖和,认为“我给别人一块钱,别人就给我十块”的事情不会发生,长这样子的事情一定有诈;而“白领”却在新闻里见过薄的高科技材料保暖性甚至比厚的传统材料要好,听说过利息、资本运作、内幕交易等,认为看上去不可能发生的大便宜其实是存在的,更因为自己说知识分子,就更觉得只是其他人没有认识到并把握住这个机会而已。

这是明显的两个知识水平,当出现处在更高级的第三级知识水平的骗子出现时,大妈没有上当,而“白领”却被骗了。[ Refer1 ]

白领所知道的并不是错误的,而是没有理解完全,看着事情长得像就去套用。你这样理解事物的风格让保时捷在众泰面前还怎么面对生活。

- 为什么有些俗语/古训之间相互矛盾?

正好遇到一个微信朋友圈分享的文章:

几张图就可以读懂人生了。

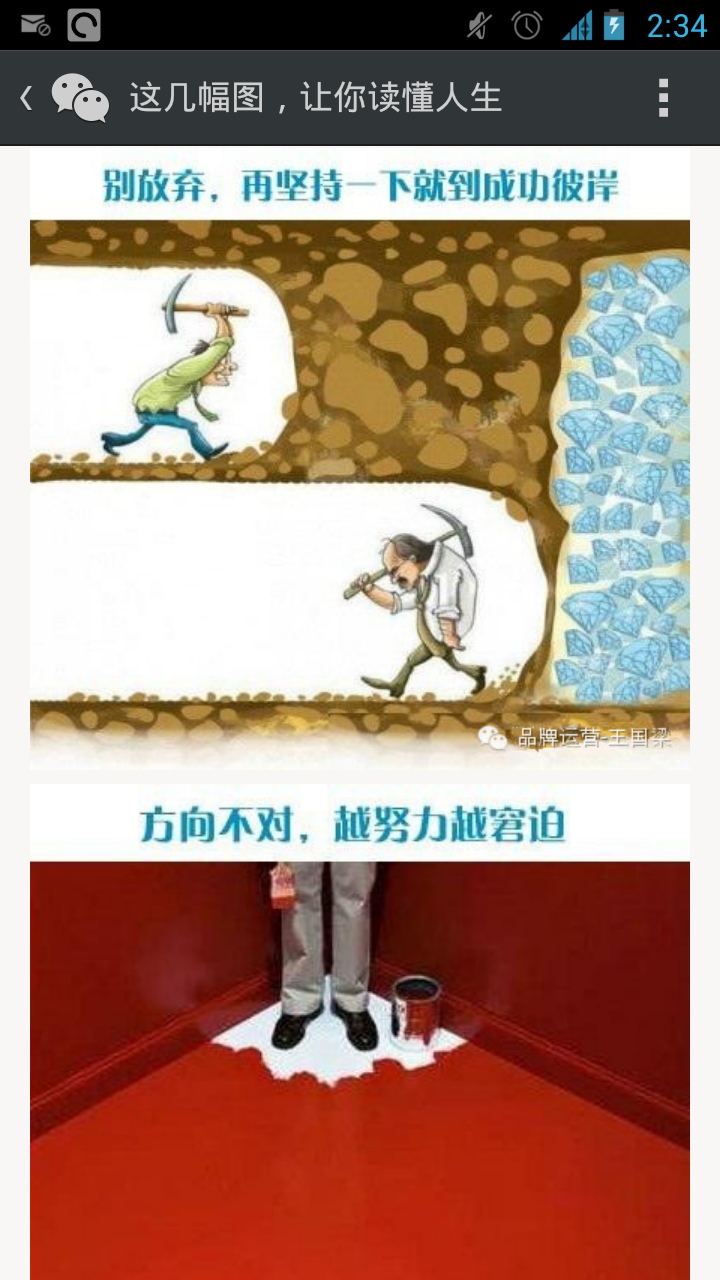

文章刚好把这两张图放在了相邻的位置:一个是告诉你得坚持努力别放弃,第二个是告诉你方向不对再努力也没用。

那么现在你遇到一件不知道是否该坚持下去的事情了,依据这篇能读懂人生的文章,请问你是该坚持努力别放弃呢? 还是因为再努力也没用而放弃努力?

两幅图表现出来的意思分别是“如果还差一点就成功了的话,那么就继续努力吧”,“如果方向不是朝向成功,那么就放弃吧”

问题的主要矛盾并非在于“如果方向正确/错误的话,是否应该放弃?”这个问题,这不是个问题,因为智商不差的人都知道该怎样做;

问题的主要矛盾在于:如何判断方向是否是正确的。

而关于这点,这两幅图片一点都没有涉及,画中仅仅描述了两句周知的普世价值,换成通俗的词来说就是两句废话。

它通过图片的形式表现出来的所谓“道理”让大家觉得“啊,还真是这么回事呢!” ——的确应该有共鸣,的确是那么回事——因为它“太正确”了。世界上找到一群认同“饿了时候要吃饭”这个观点并产生共鸣的人我觉得不是太大的难事,但是我认为就这点对于帮助你“读懂人生”这件事,起到的作用可能稍微有一点有限。

再比如一些俗语、古训之间的相互矛盾:

* 车到山前必有路 / 不撞南墙不回头

* 瘦死的骆驼比马大 / 拔了毛的凤凰不如鸡

* 退一步海阔天空 / 狭路相逢勇者胜

曾经极度困惑于此。我现在的看法是:这些话都仅仅说了做法,却没说应该在什么情况下这样做。

这样的话我认为没有任何指导意义。

当一件既有风险又有利益的事情摆在我面前,我应不应该做?

“车到山前必有路”? “不撞南墙不回头”?

这件事情很显然只有”做“和”不做“两个选择,古训没有提供直接的参考意见,甚至都没有基于“趋利避害”来帮助我们减少一个选项,选项还是有两个选项,古训两个方向都给说了。

更多的时候是在我们已经作出决定后,把其中和自己做法相符的古训挑出来当“自我验证”的“证据”而已:“我作出这样的选择是早有老人言的,是‘有据可循’的”。

把“车到山前必有路”当作指导建议的意思就是:“我不管这是什么事情,我给你的建议就是放手去做吧,不用想退路。”

没有描述前提情况的所谓古训是耍流氓,或者说:不关心具体情况,单单把怎样做的句子拿出来把其做法当做指导意见的行为是耍流氓。

就像不管是什么事情,我给的建议都是“放手去做吧”的行为一样离谱。确切来说这两样就是同一个行为。

车到山前有的不一定是路,还有可能是石头堆。

所以我们看到,很多人常挂在嘴边的“古训”本身就是不管具体情况而直接下的结论(至少一部分广为流传的句子就目前的用法来讲是这样的),这就是偏见。

它不应该成为佐证你做法的理由,更不应该是影响你决策的指导依据。

而我们在对一些现有结论理解不完全的情况下而轻信它,也可能造就了自己对于事实的偏见。

综上所述,所以对“听上去‘有道理’的道理”错误运用的情况可能有:

-

对“道理”的迷信,不分青红皂白,只看外在体现,而不理解其真正意义,用血祭的思想去解释好人遇到好报的事迹;

-

“道理”本身就不包括前提条件和相关环境,只包含“应该做怎么”,根本没说“在什么情况下应该这么做”。这样的所谓”道理”就是在耍流氓。

但是生活中我们却到处犯着和白领一样的错误,因为对所谓“科学”的不完全理解犯着让大妈们大笑的笑话,做着本末倒置的事情。

- 你就是那个被骗的白领

我们接触一些行为经济学材料所说的“延迟幸福”,或者“要能忍受住平淡才能获得最后真正的幸福”之后,我们认为自己是“成熟理性”的,是“不贪图一时快乐而忍辱负重”的,认为“我现在的忍受就是在为真正的幸福而修行”。而在苦痛中津津乐道的念“阳光中在风雨后”的时候,我们忘了“我们想要的是幸福”。当我们处在苦痛中时,应该做的并不是抱着一个“阳光总在风雨后”的所谓“信念”去无限容忍痛苦,而真正需要我们做的应该是去尝试改变现状和评估改变它的可行性。我们需要记住我们想要的不是“在苦痛中坚持”,而是幸福。这便是你受到“不要因走得太远而忘记了为何出发”这个警告的原因。

这种想法近乎于对一种自己对其不知其所以然的宗教的迷信。不是忍受了苦难就能获得幸福,真实的情况是,幸福需要理解磨合,去锻造,去努力,去获得。在此之前努力的过程可能是平淡甚至痛苦的。而不是“我忍受了痛苦,就可以获得幸福”。这种想法的愚蠢程度像极了认为购买了赎罪券就能上天堂。

忍受和熬过苦难不一定就是幸福生活,还有可能是漠视与习惯。

一个同事前两天说了他的生活哲学:钱花没了还可以再挣,别把遗憾留给明天。不过有些时候,提高生活品质并不需要太多物质成本,我们所需要做的仅仅是在态度上的改变,不过这将需要更多价值转变的成本。比如我们笑对生活,体会生活中的美好,有一颗对所有事物保持敬畏和好奇的心。在对卧室进行一番布置,饭后到公园里散散步,上班时尝试走一条其他的路,生活是产生和改变人生哲学并不断践行它的过程。生活永远是生活,永远在过,需要在意的是我们在过怎样的生活,因为你现在在过的日子就在组成你的人生。我们需要记住我们想要的是自己“偏好”的最大化满足,而不是为了延迟幸福。

世界上一切道理都有它的因果关系,都是可以被人理解的。事物在长时间发展之后的模样,其背后都有一个一个小故事等着你去理解。最佳实践永远是人们从实践当中提炼出来的,而不是空中楼阁。

我们所有的行为都应该是基于自己对世界的理解而做出的,基于最基础的“没人会收到二块后付给你三块”这种基础认识而建立起来的对整个世界的价值观。否则就是对科学的迷信。

还是那句话,自己摸爬滚打出来的结论才最透彻最稳固。[Refer2]

Refer1: http://www.hackshell.net/blog/index.php/archives/560/

Refer2: http://www.hackshell.net/blog/index.php/archives/559/